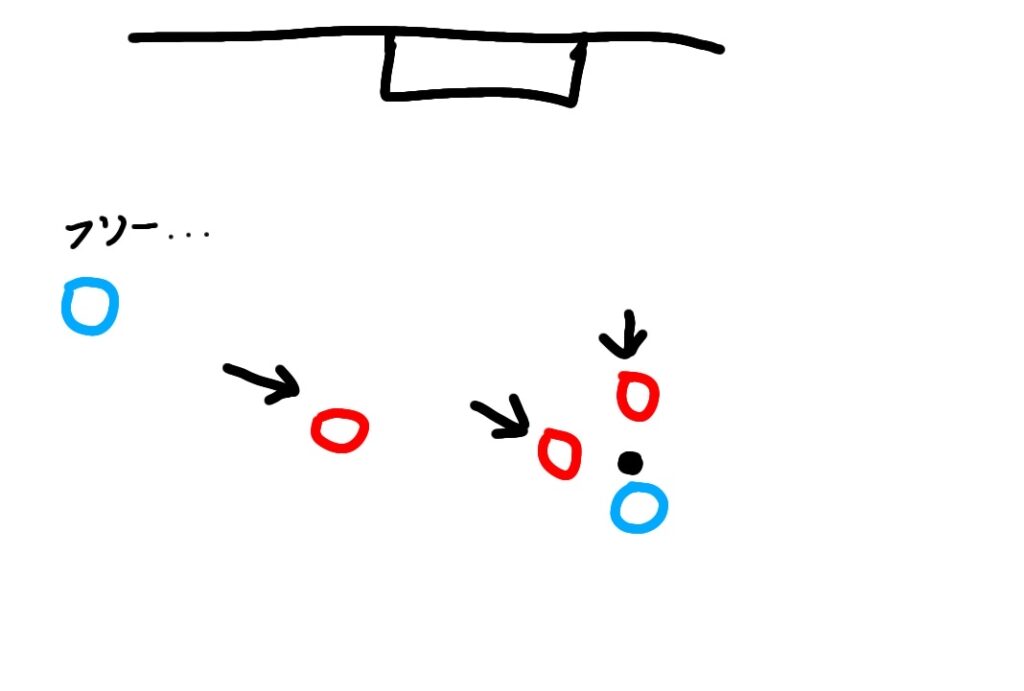

「あぁ〜、逆サイド空いてるのにもったいない!」

試合中、目の前の密集エリアでボールを奪われ、逆サイドには誰もいない…。

保護者や指導者として「そっちに展開してくれたら!」と思わず声が出てしまうこと、ありませんか?

私自身、J下部組織出身であり、小学生の子どもと日々練習に取り組むなかで、この“逆サイド問題”にはたびたび直面してきました。

今回は、なぜ子どもたちは逆サイドを使えないのか、その原因と改善策を、現場目線で解説します。

原因① ロングパスの技術的な難しさ

子どもたちが逆サイドを使えない一番の理由は「蹴れないから」です。

実際、少年年代では片足で10~20m程度のパスはできても、

逆サイドまで速く正確なロングボールを蹴るのは技術的に難易度が高く、次のような力が必要です:

- ミート力(芯をとらえて蹴る)

- 体の向きと姿勢(方向性のコントロール)

- 浮き球の処理(距離と高さのバランス)

これらが未熟な段階では、逆サイドが「見えていても、蹴れない・怖い」という心理が働きます。

そのため、選択肢にすら入ってこないのです。

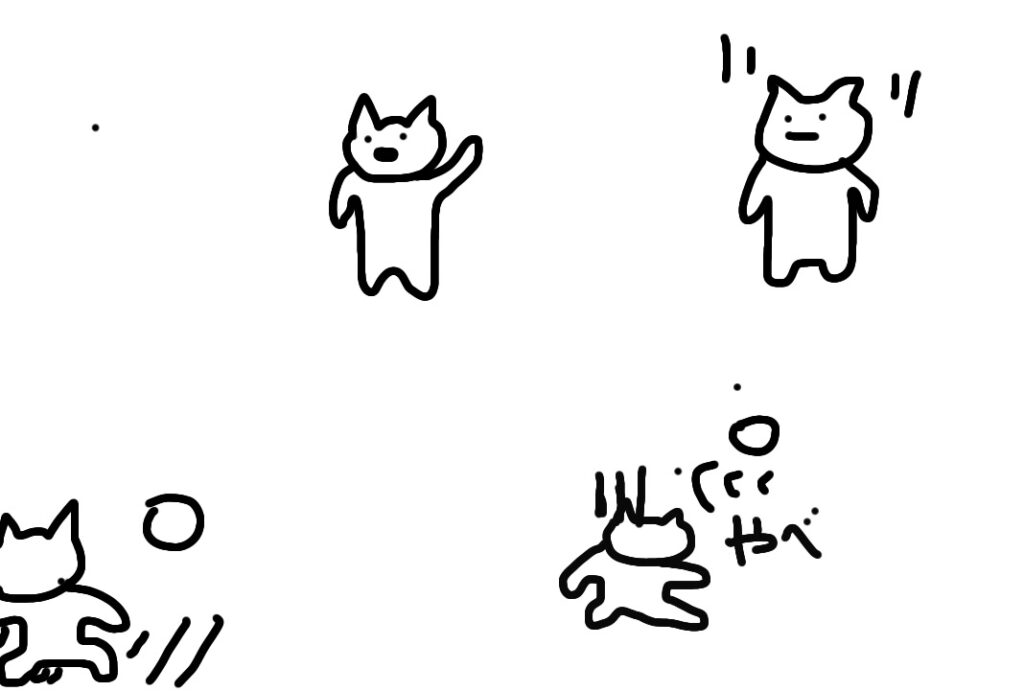

原因② 味方との信頼・意思疎通の不足

逆サイドへの展開は、**「あの位置に味方がいるはずだ」**という信頼が土台にあります。

しかし、子どもたちの試合ではポジショニングが安定せず、

「出したのに誰もいなかった」という経験が裏目に出ることも多いものです。

つまり、逆サイド展開は「見えてない」だけでなく、

**「信じてない・読まれてない」**という心理的な壁も存在しています。

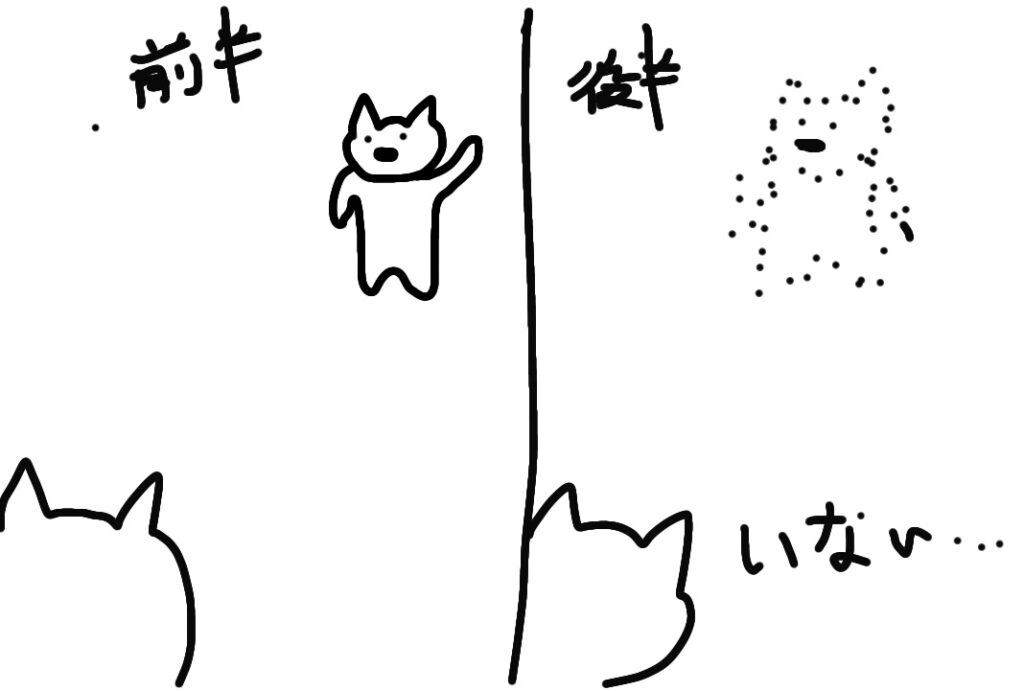

原因③ 周囲を見渡す“俯瞰力”が未熟

そして、もっとも根本的な問題が「視野の狭さ」です。

少年サッカーでは、どうしてもボールとその周辺にしか注意が向かず、

逆サイドが空いていても気づけないことがほとんどです。

この“俯瞰力”を育てるには:

- プレッシャー下でも時間的余裕を持つ技術

- 首を振る習慣

- 空間認知能力(スペースを見つける力)

といった要素が必要になりますが、これは一朝一夕には身につきません。

✅ 改善策:できることから1つずつ

● 小さな「逆サイド成功体験」を積ませる

逆サイドへの展開は、いきなり試合でできるようにはなりません。

まずは練習中に小さな成功体験を積ませていくことが大切です。

- ミニゲームで「逆サイド展開できたら+1点」などルール設定

- コーチが声かけで気づかせる(例:「逆空いてるよ!」)

- ロングパスではなく、斜め横の中距離パスから始める

「逆に出したらチャンスが生まれた」という体験は、視野を広げる動機になります。

● 視野を広げるトレーニング環境を整える

子どもたちの視野を広げるためには、練習の設計そのものを変えることも重要です。

例:

- サイド幅を広く取ったポゼッション(3対2や4対3など)

- 両サイドに“ボーナスエリア”を設置(通過で+点数)

- 「首を振ってからパス」ルールを導入

意識して見る仕組みを取り入れることで、プレーの中で自然と逆サイドが選択肢に入ってきます。

🧩 まとめ:逆サイド展開は“チームプレーの完成形”

逆サイドを使えないのは、子どもたちの成長段階として自然なことです。

- 技術が未熟で蹴れない

- 信頼が育っておらず、展開できない

- 見る余裕がなく、視野に入っていない

この3つの壁を越えて、初めて逆サイドのプレーは成立します。

だからこそ、逆サイドを使えるようになったとき、その子はゲームを動かせる選手になっているはずです。

日々の練習の中で、小さな工夫と声かけを続けながら、

「逆空いてるよ!」が伝わる瞬間を、少しずつ増やしていきましょう。