少年サッカーでよくある悩み

「うちの子、前しか見てないんです…」

少年サッカーの現場で、保護者や指導者からこんな声を耳にしたことはないでしょうか?

ドリブル中もパスを受けたときも、周囲が見えずミスを重ねる――。その姿を見て、親としてもやきもきしてしまいます。

しかし安心してください。視野の広さは“才能”ではなく“習慣”で育てることができるのです。

🧠 子どもが前しか見えない3つの理由

① ボールコントロールに自信がない

ボールを扱うのに精一杯で、顔を上げる余裕がありません。

② 周囲を見る習慣がない

「首を振る」「顔を上げる」などは自然にできる行動ではなく、意識的なトレーニングが必要です。

③ 見ても判断できない

たとえ周囲を見ても「どうすればいいか分からない」ため、見る意欲が続かないケースもあります。

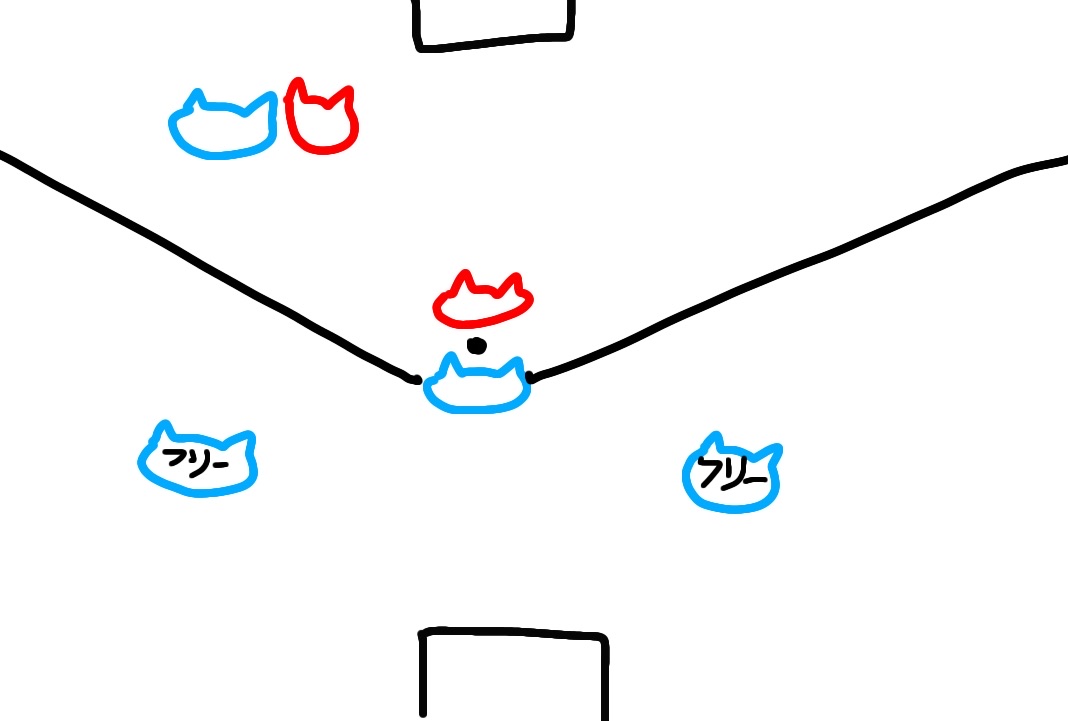

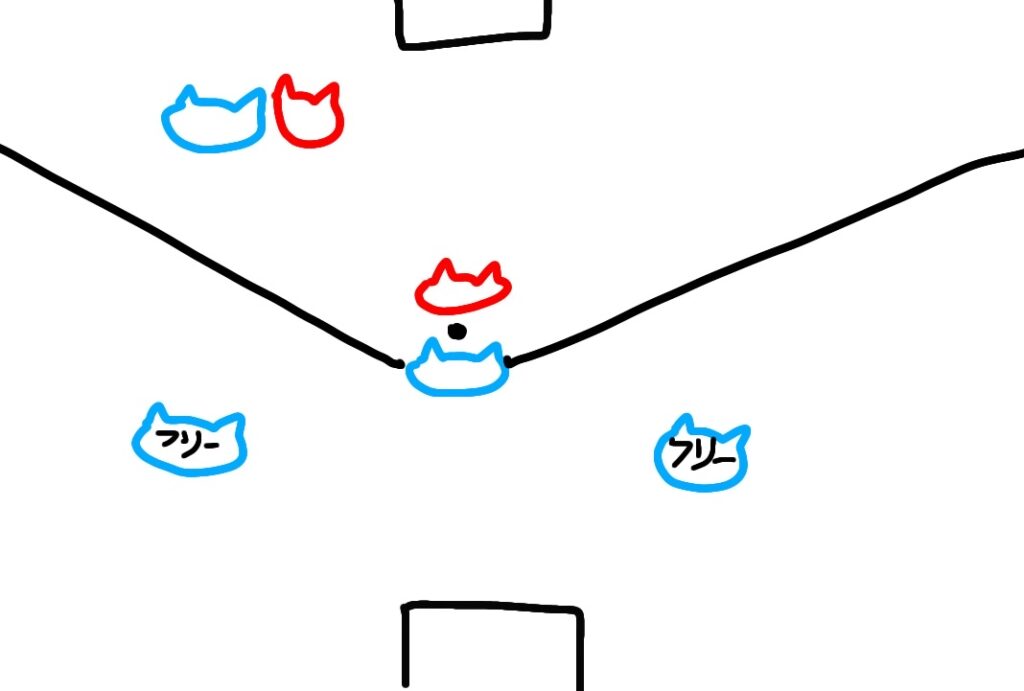

⚽ 改善ポイント①:「首を振る」行動を習慣化

プロ選手の多くが「首を振って情報を得る力」を武器にしています。

子どもにもこの習慣を身につけさせるには、以下のような工夫が効果的です。

- パス練習で「受ける前に左右を見る」をルール化

- コーンや色札を使い「色を答えさせる」周辺視野ゲームを導入

- 練習中に「顔を上げたか」をコーチが声かけして意識づけ

⚽ 改善ポイント②:顔を上げたままのボールコントロール

慣れてきたら「顔を上げた状態」でプレーできる練習に移行します。

- トラップをした瞬間に顔を上げる

- ドリブル中も「次のプレーを探す」意識を促す

- ゲーム形式でも「視野の広さ」を評価軸に入れる

子どもは「褒められると伸びる」ので、「今の視野ナイス!」と伝えるだけで行動が変わります。

⚽ 改善ポイント③:視野の広さによる“成功体験”を

実際に見て・判断して・うまくいった経験は、子どもの成長を加速させます。

- 視野を使ったパスが通った

- 相手の位置を見てうまく守れた

- 味方の動きを先読みできた

これらの場面で具体的に褒めてあげることで、「周りを見るって楽しい!」と感じられるようになります。

🔚 まとめ:「見る力」は育てられる

「前しか見ていない」と焦る必要はありません。

視野は、技術・習慣・成功体験によって、確実に広がっていく力です。

- 首を振る

- 顔を上げる

- 周囲を確認する

これらを「日常のプレー」に溶け込ませ、褒めながら育てていきましょう。

やがて子どもは、ピッチ全体を見渡しながら“考えるサッカー”ができるようになります。

✅ 補足:運営者の経験から

このサイトは、Jクラブ下部組織出身であり、自身も小学生の子どもを育てる立場から、現場の悩みをリアルに伝えています。日々の練習や試合、保護者同士のやりとりを見てきたからこそ届けられる、実体験に基づいたアドバイスを今後も発信していきます。